|

Greetings from Arizona by Portland’ s Richard Vlautin, laureate of post and losers, and his alt.country groovy musical partners

Originari dell’Oregon ma stabilitisi a Tucson in Arizona nel tentativo di sedare la riscossa di qualche scheletro nell’armadio, Richard Fontaine se fosse un solista apparterrebbe allo stesso circuito di gente come Butch Hancock, Joe Ely, Jimmy Dale Gilmore, spassionati cowboy dell’anima alla ricerca di vendetta.

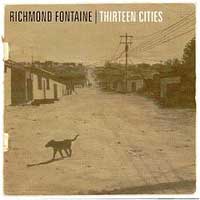

Richard Fontaine è però la band di Willy Vlautin ed è molto di più e molto di diverso di ciò che ti puoi attendere da un solista: resta intatta la melanconicità dell’hobo ma si esalta l’aspetto musicale con una ricerca che nel nuovo album “Thirteen Cities” non è mai fine a se stessa.

C’è una profonda coscienza di organicità da parte dei quattro musicisti di Richard Fontaine, quasi si avesse paura di sciupare l’intensità vocale e contenutistica di Vlautin che, da parte sua, ha concepito “Thirteen Cities” sull’idea del vagabondaggio come una frase del brano che dà il titolo all’album perfettamente focalizza “ho vissuto in tredici città diverse in sette anni/ e non vi ho trovato niente di ciò che stavo cercando“.

La scelta di Tucson, Arizona come nuova dimora non è comunque casuale: a parte i grandi spazi come via di fuga, Richard Fontaine mette in atto l’insegnamento di artisti come Calexico, Howi Gelb - collaboratori a un disco di altissima qualità che merita attenzione - per raggiungere la cinematograficità del suo suono assieme alla drammaticità di alcune delle sue storie.

Vlautin è infatti penna fluida e i suoi uomini lavorano con acume alla riuscita finale, togliendo piuttosto che aggiungendo, utilizzando la pedal steeel in modo non convenzionale, la tromba di Jacob Valenzuela in “The Kid from Belmont Street “ come squillo d’ epicità e d’orgoglio del perdente, la ritmica come contrappunto e non come guida.

Mentre scorrono le quattordici canzoni di “Thirteen cities “ ci si scopre distaccarsi dall’idea della sequenza dei singoli brani e risucchiati in un mondo più complesso che corrisponde poi all’impeto creativo di Vlautin che dal precedente album del 2005, “The Fritzgerald” - considerato il loro capolavoro ma che trova in “Thirteen Cities” un serio contendente - non è stato fermo un attimo. Diviso fra progetti di vario tipo e la novella “The Motel Life “, proseguo ideale dei personaggi delle sue canzoni, storia di due perdenti nella valle del fiume Reno in attesa di tempi migliori, Vlautin pare essere autore dalle molte risorse sempre capace di muoversi oltre ( come sottolinea in “A Ghost i became“ ).

Non sorprende allora la cartolina sonora che Vlautin spedisce idealmente ai suoi ascoltatori, sintetizzando tutte le motivazioni possibili intorno a questo bel disco e alle scelte di vita del gruppo: “ Desert dreams/ Always sunny/And never grey/No noise/Just Wind and sage “. Insomma, saluti dall’Arizona da un gruppo con un album a cui ritornare spesso, soprattutto se siete fra quelli che pensano che in America si sia persa una certa verve autorale intimista on the road che celebri ancora le storie dei singoli uomini.

Ernesto de Pascale

|

Track list

|