Interviste

Joel Zoss: “La musica è la mia cattedrale” parte 1

www.joelzoss.com

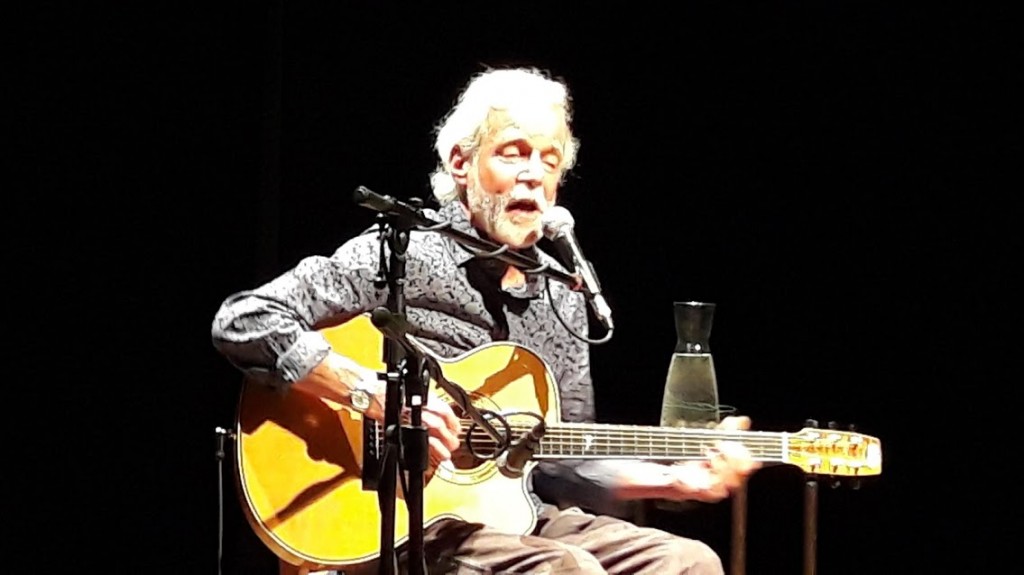

La prima volta che incontrai Joel Zoss, in occasione di una sua intensa esibizione al Teatro del Sale di Firenze, mi venne subito in mente il libro di Georges Gurdjieff, “Incontri con Uomini Straordinari”. Sebbene Zoss sia probabilmente lontano dall’ascetismo tipico di un derviscio, per chi è appassionato di rock, blues e folk – ed in particolare dei loro intrecci – l’uomo ha qualcosa del mito. Nato nel 1944, è stato un testimone eccellente della riscoperta di certa musica popolare americana – blues e folk, per intenderci – accompagnandosi a gente del calibro di Paul Butterfield, Mike Bloomfield, James Taylor. Ha scritto diverse canzoni interpretate da altri artisti (Bonnie Raitt, per esempio) alcune delle quali di grande successo. In tutto ciò ha trovato il tempo ed il talento per intraprendere una parallela carriera di scrittore, con numerose pubblicazioni all’attivo. Insomma, un intellettuale nel senso migliore della parola, con la classe di un vero storyteller; rispetto ai previsti quarantacinque minuti la conversazione ha superato le due ore di durata, andando oltre la classica aneddotica “sugli anni che furono” per toccare temi di attualità, storia, e persino sport!

PARTE 1: di blues e folk revival, dell’arte di scrivere

Grazie ad una serie di circostanze fortunate hai avuto la possibilità di assistere alla nascita del blues revival ed allo sviluppo del folk cantautoriale, nei primi anni ‘60. Raccontaci come è andata

La mia famiglia era originaria del nord est degli Stati Uniti e quando avevo circa 10 anni i miei genitori presero l’abitudine di affittare in estate un resort nell’isola di Martha’s Vineyard, in Massachussets. Un posto bellissimo, vicino Cape Cod. In quel periodo – parliamo della fine degli anni ’50, primi anni ’60 – era appena cominciato questo grosso movimento di riscoperta del folk, il cui epicentro era dalle parti di Cambridge, a sua volta molto vicina a Vineyard. D’estate molti artisti erano soliti passare un po’ di tempo sull’isola, gente di tutti i tipi: Bob Dylan, Joan Baez, molti altri. Questo avveniva prima che cominciassero a scrivere canzoni proprie, che diventassero famosi. Suonavamo musica folk, vera musica folk. Più tardi, negli anni, mi appassionai di blues. Cominciai ad ascoltare i vecchi maestri del genere: avevo circa 14 anni e fu amore al primo ascolto. Più tardi mi trasferii a Chicago per circa 4 anni, dal ’62 al ’66, per frequentare l’università…

Si potrebbe dire nel posto giusto al momento giusto…

Già. In realtà fui preceduto da mio fratello, più grande di me di circa tre anni. Quando arrivai, conobbi subito Paul Butterfield, che era suo amico. Paul non frequentava l’università, ma abitava lì vicino. Era cresciuto nel south side di Chicago, una delle comunità di immigrati più antica degli Stati Uniti, con una popolazione per metà bianca e per metà nera. Ragazzi bianchi frequentavano ragazze nere, e viceversa. Non c’era alcuna discriminazione. Ecco, Paul visse immerso nella reale tradizione del blues, umanamente e musicalmente. Lo conobbi appunto a casa di mio fratello aveva circa 19 anni, aveva appena cominciato a suonare con Muddy Waters di tanto in tanto – e se ne stava lì, in mezzo alla stanza, a piedi nudi. Doveva vestirsi in maniera elegante per un concerto, ma non aveva delle scarpe adatte, così era venuto per prenderne un paio in prestito! Sempre quel giorno, uscito dal campus universitario mi recai in un negozio di chitarre che mi avevano indicato, e mi misi a provarne qualcuna nel retro. E lì c’era quest’altro tipo, che suonava in maniera pazzesca. Il suo nome era Michael Bloomfield…Insomma, ero a Chicago da poche ore ed avevo già conosciuto tutta questa gente! Più avanti incontrai anche Elvin Bishop (sempre della Paul Butterfield Blues Band, ndr.), che veniva da Tulsa, Oklahoma. Si stabilì a Chicago dopo aver vinto una borsa di studio e cominciò a suonare blues.

I dischi di Elvin Bishop sono molto divertenti, ha un’idea del blues decisamente poco canonica.

Esatto, è una persona molto spiritosa ed estremamente intelligente. Ha origini molto umili e l’università era per lui l’unico modo di andarsene da Tulsa. Passò tutti i test e vinse la borsa di studio. Ma in realtà era a Chicago per la musica!

Di solito il south side di Chicago di quegli anni viene immaginato come un posto pericoloso…

In realtà non lo era particolarmente – almeno non quanto a volte si voglia far credere. Certo, se andavi in certi posti in cerca di donne, droghe, o cose simili, allora potevi avere dei problemi – come in ogni altro luogo del mondo. Ma se eri interessato alla musica, eri in qualche modo rispettato. Ricordo una volta in cui andammo con un amico a sentire Howlin’ Wolf che suonava nel suo locale, il Silvio’s – avremmo avuto sì e no 19 anni, troppo pochi per essere ammessi in un bar in cui venivano serviti alcoolici – e fu lo stesso Wolf a garantire per noi con il buttafuori, permettendoci di entrare. Ti proteggevano, in un certo senso. Purtroppo tutto cambiò con l’assassinio di Martin Luther King. Si ruppe quella tregua tacita che esisteva tra bianchi e neri, si perse ogni fiducia. Ed in certi posti cominciavi a non essere più il benvenuto.

Qualche tempo dopo, hai lasciato gli Stati Uniti ed hai vissuto per diversi anni in Europa. Cosa ti ha spinto a lasciare gli USA in un periodo di così profondi cambiamenti?

Vedi, In parte perchè le cose stavano diventando un po’ troppo folli per i miei gusti. Ero già stato in Europa, un’estate del ’62 o del 63, in particolare in Italia, a Casoli di Camaiore, dove la famiglia di un amico dell’università aveva una casa. Così, lasciati gli Stati Uniti, viaggiai un po’ per il Mediterraneo Beh, in realtà non posso rimproverare gli USA per le mie scelte…forse era la mia vita lì in quel momento, ad essere troppo impegnativa! (ride). Ovviamente mi innamorai in fretta dell’Europa.

Per un periodo sei vissuto anche a Roma.

Già, sarà stato il 1967. Vivevo nel quartiere Trastevere – che era molto diverso da come è oggi – fu un periodo fantastico! Non avevamo molti soldi, ma avevamo bisogno di poco. Ricordo che all’alba, di ritorno dalle nostre scorribande notturne, eravamo soliti fermarci da un fornaio e comprare del pane appena sfornato… In quel periodo cominciai anche a scrivere: nella mia vita ho sempre fatto queste due cose: suonare e scrivere.

con Bonnie Raitt

Come ti è venuto l’impulso verso la scrittura?

Beh, un po’ nello stesso modo in cui ho cominciato a comporre musica – in un modo quasi mistico, percepivo qualcosa che avrei voluto esprimere, anche se nel caso della scrittura – non essendo mai stato molto disciplinato – ci misi un po’ di più. Il primo racconto lo scrissi proprio a Trastevere. Ero solo a casa a notte fonda, e sentivo questa urgenza impellente…così mi sedetti sul pavimento e cominciai a scrivere. Quel primo racconto fu pubblicato qualche tempo dopo in Inghilterra da Michael Moorcok, sulla sua rivista “New Worlds”.

Moorcock, lo scrittore di fantascienza?

Esatto, proprio lui! In realtà il racconto non era propriamente fantascientifico, diciamo che era…bizzarro! (ride). In quegli anni vendetti un primo romanzo, che fu pubblicato sia in USA che in Inghilterra qualche anno dopo. Nella mia vita c’è stato una sorta di equilibrio, da allora, tra musica e scrittura. Un equilibrio non sempre facile da gestire: in fondo è per questo che sono qui in Italia. Ho deciso di passare l’inverno a Casoli per dedicarmi al mio ultimo progetto letterario, per finirlo in tranquillità. Vedi, in Florida sono sempre occupato con la musica e fatico a trovare la concentrazione per fare altro.

Torniamo a quegli anni in Europa…nell’inverno del ’68 eri a Londra

Sì, fu anche quello un periodo magico. Allora Londra era un po’ il centro del mondo. Ero con James Taylor – cui mi lega una profonda amicizia – che era impegnato in alcune registrazioni agli Apple Studios. James era molto apprezzato da John Lennon e Paul McCartney, e grazie a lui potei assistere ad alcune session che in parte finirono poi nel White Album. In quel periodo tra i Beatles c’era già molta tensione, la band era sull’orlo dello scioglimento (qualcuno mi disse che la colpa era di “Revolution 9” – Paul non la voleva nell’album, ma John insistette ed alla fine la ebbe vinta). E se non fosse stato per George Martin probabilmente tutto sarebbe finito molto prima. Martin era veramente il quinto Beatle: se ne stava sopra questo box soppalcato che dall’alto dominava l’immensa sala di registrazione, e da lì supervisionava tutto. Lo spazio era così grande che tutti tendevano ad isolarsi dagli altri, per via delle varie incomprensioni. Ma quando si decidevano a mettersi all’opera insieme, erano uno spettacolo incredibile.

Eppure, nonostante tutte queste esperienze, non hai praticamente mai scritto di musica…

E’ vero, non è mai successo. Molte persone me l’hanno chiesto, perché conosco molta gente nell’ambiente – Rolling Stone voleva commissionarmi una storia, ad esempio – ma non l’ho mai fatto. Mi sembrerebbe un po’ come una strumentalizzazione. Vedi, scrivere di qualcosa ti pone in un certo senso fuori da quella cosa stessa…

con la Chicago Blue Revue

…mentre la musica è qualcosa che rimane dentro

Già! Diciamo che per me musica e scrittura si nutrono a vicenda, in certi periodi ho scritto quasi esclusivamente libri e a malapena qualche canzone, in altri momenti il contrario…

Hai scritto comunque musica per altri artisti, canzoni che a volte sono diventate molto famose. Come ci si sente nell’affidare la propria musica ad altri? E’ un distacco difficile?

Non molto, per quanto mi riguarda, perché non mi sento così legato alle mie canzoni. Voglio dire…so di averle scritte io, intendiamoci…(ride)! Ma in un certo senso è come se fossero arrivate da qualche altro luogo. Non provo un particolare orgoglio. Figurati che all’inizio, quando cominciarono ad incidere le mie canzoni, i miei agenti dovevano convincermi che fossero una mia proprietà – sai, per questioni di copyright, cose così. Pensavo “beh, chiunque avrebbe potuto scriverle, semplicemente è successo a me”. Questa era un po’ la mia attitudine a 19/20 anni. Ti racconto una storia buffa, a questo proposito: molti anni fa scrissi un pezzo (tra l’altro, proprio in Italia), “Too Long At The Fair”, che fu inciso da Bonnie Raitt (e successivamente da altri artisti) e divenne molto famoso – ora è persino un disco d’oro. In quel periodo io e Bonnie avevamo lo stesso manager. Una volta – sarà stato il 1973 – ero nel suo ufficio, e squillò il telefono – era Bob Dylan, che cercava Bonnie. Tieni conto che lei aveva imparato il pezzo da poco, eravamo le uniche persone sulla faccia della terra ad eseguirlo dal vivo. Lei lo aveva suonato in qualche locale del Village, a New York: Bob Dylan l’aveva ascoltata in quell’occasione e voleva saperne di più su quella canzone. Il mio manager gli disse “beh, Bonnie non è qui al momento, ma se vuoi posso farti parlare con la persona che ha scritto il pezzo” e mi passò il telefono. E Bob esordì così: “Salve. Dove ho già sentito quella canzone?” e io risposi: “beh, l’unica possibilità – a parte Bonnie – è che tu l’abbia ascoltata da me, ma non credo che tu mi abbia mai visto suonare”. E continuammo a parlare per altri 20 minuti, con lui che continuava a mormorare “dove ho già sentito quella canzone…dove ho già sentito quella canzone…”. Quando la conversazione terminò ed attaccai il telefono, realizzai che Dylan era in un certo senso scocciato, per non esser riuscito lui a “catturare” quella melodia. Magari aveva avuto un’ispirazione simile, durante un sogno, chissà…ma non era riuscito a fissarla! Le canzoni sono un po’ come delle farfalle…se ne vanno in giro nella testa delle persone, e devi essere pronto a prenderle come con un retino, quando passano. Ecco, questa è un po’ la maniera con cui scrivo le mie canzoni. Certo, con gli anni ho acquisito anche del mestiere…

Anche la maniera in cui arrangi pezzi di altri autori è molto interessante. Nel tuo ultimo disco c’è una versione di Goodnight Irene decisamente particolare.

Sai, molti di quei pezzi li ho imparati in tenera età, sono parte di me. “Oh Babe Ain’t No Lie” per esempio (un pezzo di Elizabeth Cotten che Joel ha registrato in uno dei suoi dischi e propone spesso in concerto, ndr.) l’ho imparata da ragazzino, avrò avuto 13 o 14 anni. Sai, una volta Rolling Stone recensì un mio disco, definendo la mia musica come “delle canzoni sul Sogno Americano, che sembrano telefonarti da prefissi ancora sconosciuti (ride)…Come mi disse una volta un vecchio cantautore di Nashville, che aveva scritto centinaia di pezzi molto famosi “Beh, figliolo! Ci sono canzoni che vengono dal cuore…ed altre che vengono dalle mani!”. Posso scrivere musica su commissione se necessario, ma cerco di non farlo spesso. Sono molto più disposto a scrivere libri su commissione. Ho inciso oltre 25 libri di saggistica, che trattano degli argomenti più disparati, dal baseball alla guerra del Vietnam…di tutto! Ho cominciato a farlo quando mi sono reso conto che con i miei romanzi non guadagnavo granché, anche se erano accolti molto bene dai critici…ed avevo bisogno di soldi: avendo due bambine piccole potevo suonare solo nella mia zona, allontanarmi era fuori discussione. Così realizzai che per fare velocemente un po’ di denaro con i libri, c’erano solo due modi: scrivere di sport…o di pornografia! Provai con la pornografia, ma non funzionò (ride)! E dato che gli editori sono soliti pagare un tot. a parola, cominciai a scrivere della saggistica. Divenni un bravo ricercatore, e la gente cominciò a pensare che fossi realmente esperto di tutti quegli argomenti! Ma con la musica non potrei farlo…mi sono sempre tenuto lontano da cose commerciali come i jingle, le musiche per la pubblicità, ecc. Ho fatto una sola eccezione: una volta scrissi una canzone per una ditta di un amico che importava caffè dalla Colombia. Non solo mi pagarono molto bene e pensarono alle spese di registrazione, ma parte dell’accordo era che mi avrebbero rifornito di caffè a vita (ride)! Scherzi a parte, non è stata una scelta consapevole, ma proprio ora, mentre stiamo parlando, capisco in fondo di aver sempre posto questo confine.

Della tua produzione letteraria, cosa consiglieresti di leggere?

Penso di aver scritto le mie cose migliori sul baseball (ride)!

Credi che possa essere una lettura interessante anche per un non sportivo come il sottoscritto?

Assolutamente! In particolare c’è questo libro che ho scritto con un amico, John Bowman – uno storico – “Diamonds In The Rough”. E’ una storia del baseball in chiave sociale – praticamente una storia degli Stati Uniti vista dal punto di vista di quello che è stato per anni il nostro sport nazionale. Vedi, noi americani non abbiamo mai avuto una sola religione, delle tradizioni comuni, o una forma di governo realmente unificante – nemmeno una contro cui potessimo al limite ribellarci! Per questo il baseball, fin dai primissimi anni, ha avuto un’importanza inestimabile, dal punto di vista dell’identità.

Pietro Rubino (continua)

Tagged Americana, Bonnie Raitt, Joel Zoss